Hoy mismo estaba manteniendo una conversación vía guasap (cómo me gusta españolizar el sujeto y el concepto) con otra persona, cuando esta última escribió algo que no me hizo gracia. No eran tanto las palabras como el tono que yo creía intuir en ellas. Así se lo dije, dando lugar a un rifirrafe de supuestas intenciones y malos entendidos que acabó trayendo a mi memoria algo que intento recordar con el mismo ahínco que pongo en que se me olvide: cuando leemos un escrito solemos interpretarlo más según nuestro estado de ánimo que el de quien lo ha elaborado.

Las palabras expresadas por escrito llaman a engaño en tanto en cuando no podemos ver, ni tan siquiera percibir, al sujeto emisor. Nos obligamos a hacer una composición de lugar, ya no de acuerdo a una realidad objetiva, sino a la realidad que nosotros queremos conformar y que puede corresponderse o no con la del otro. Por eso siempre han dicho que no es bueno cortar ninguna relación a través de unos cuantos caracteres, ya que, aparte de un gesto muy cobarde, deja al que es abandonado en una posición muy débil, en tanto en cuanto la indefensión multiplica por dos el efecto de lo que el otro dice pasándolo además por el tamiz de la emotividad exacerbada. Lo más curioso es que, muchas veces, quien perpetra una ofensa sabe o intuye el daño que hace, lo cual no consigue sino incrementar más su condición de agresor y verdugo, aunque sea desde el punto de vista de los sentimientos.

No sé los demás, pero en lo que a mí respecta noto que cada vez más tendemos a solucionar la papeleta (que no el problema) mediante unas palabras concebidas al ritmo del teclado del ordenador o el teléfono móvil. El cara a cara que yo tanto adoro y valoro se ha convertido en un trámite innecesario y engorroso que muchos prefieren obviar hasta el punto de que, en los recreos de los institutos, es común ver a adolescentes chateando entre sí aun cuando no les separe ni un metro de distancia. Un fenómeno al que continúo sin encontrar explicación posible salvo la (mala) costumbre adquirida.

Y el problema fundamental de resolverlo todo por la vía rápida es que nos quedamos anclados en lo superficial, sin intentar abarcar los diferentes puntos de vista o hacer un esfuerzo para entender al otro. Por decisión personal, desconozco el universo de Facebook y voy a seguir disfrutando de mi ignorancia, pero tengo una ligera idea de cómo se manejan las cosas en Twitter y no deja de asombrarme la capacidad que tienen algunos bulos de convertirse en palabra de Dios sin que nadie los cuestione.

El microblogging cuenta con la ventaja de ser rápido, efectivo y hasta diría que letal. Todos podemos elegir la perspectiva desde la que queremos ver el mundo y ello se refleja en aquellos que seguimos y a quienes observamos y hasta jaleamos libremente. Esta libertad es la culpable de que, guiada por lo que leo en Twitter, mi visión de lo que ocurre en el planeta y hasta mis conversaciones sean completamente diferentes a las del señor que se sienta a mi lado en el autobús, que probablemente coincidirá en muy poco conmigo. Seguramente a él no le interese lo mío al igual que a mi tampoco lo suyo cuando, en un mundo ideal, todos deberíamos picar un poco de cada plato para, al menos, componer la pieza central del puzzle.

Como bien dicen los entendidos, con el advenimiento de las redes sociales todos nos creemos periodistas. Pero no lo somos. Sin entrar en infructuosos debates, seríamos comunicadores, ya que transmitimos mensajes, aunque, en muchas ocasiones, ni hemos contrastado fuentes, ni nos preguntamos qué nos ha llevado hasta donde nos encontramos, ni somos capaces de contestar al quién, cómo, dónde, cuándo y por qué que articulan toda noticia. No seremos, por tanto, periodistas al uso, pero eso no evitará el que presumamos de estar bien informados y nos vengamos arriba en las discusiones de bar enarbolando teorías que, en el fondo, no sabemos de dónde proceden ni nos importa. El conocimiento, sin curiosidad, sin investigación y sin asimilación se parece demasiado a ese cotilleo que tanto nos retroalimenta y en el que nos regodeamos por nuestro bien común.

Hoy mismo, la cuenta en Twitter de Associated Press fue hackeada y Obama estuvo gravemente herido durante el tiempo suficiente para que los inversores se creyeran la nota y la Bolsa de Nueva York se lanzara en caída libre. Quien leyó semejante mentira cochina la dio por válida sin consultar la cuenta de la Casa Blanca o el Twitter de agencias igualmente serias como puede ser el caso de Reuters. Si esto ocurre a niveles tan elevados, sobra decir lo que nos puede pasar a nosotros, viles mortales carentes de teléfono rojo a mano, programados para aceptar sin preguntar toda información que pulula por ahí.

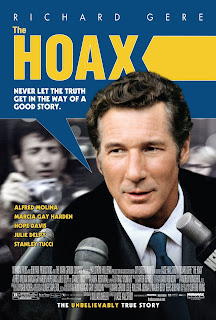

Hace una semana volví a recibir un mail donde se pedía ayuda a la comunidad internacional ante la repentina desaparición de una chica francesa de origen árabe. Su cara me sonaba e, investigando, me di cuenta de que ya me había llegado ese mismo mail en 2008, con la moza inalterable al paso del tiempo e idéntica petición de apoyo. O a la interfecta le gusta más desaparecer que a mí el chocolate con leche o estamos ante un hoax de ésos que se repite más que el ajo. Pero da igual, porque nos lo seguimos creyendo y lo reenviamos primorosamente con la misma diligencia que lo olvidamos. ¿Para qué consultar un medio francés y averiguar si se ha hecho eco de la noticia? Si lo dice internet, será verdad. Y si me lo remite mi tía la del pueblo, más.

Reconozco que suelo hacerme muchas preguntas sobre lo que leo, veo y oigo. A veces demasiadas. Que cuando le cuento a alguien algo que ha pasado y lo transmito como hecho certero es porque tengo mis motivos para pensar que es verdad. Y que no me gusta rehuir el contacto personal porque necesito ver la expresión de la otra persona, oír su voz y captar el mensaje que me transmite con sus gestos que, a lo mejor, no es el mismo que conseguiría hacerme llegar a través de unos cuantos caracteres escritos para salir del paso o en circunstancias poco agradecidas. En el fondo siempre he sido un pelín extravagante y me he fiado más de los actos de las personas que de sus palabras. Y cuando no lo he hecho me ha ido fatal. En fin; de todo se aprende...

No hay comentarios:

Publicar un comentario